김포는 30여개 포구와 나루터 있던 신성한 포구마을… “한반도 물길 물류 중심지였다”

이명선 기자

수정 2019-02-12 19:47

입력 2019-02-12 15:39

마근포 등 3대포구엔 당제·기생주막집도… 남북공동체 복원하고 인근지자체와 조강권 포구문화 공동활용방안 필요

경기 김포시 하성면 마근포 주민 김석태(80) 어르신은 12일 이렇게 말하며 활짝 웃었다. 이어 “6·25전쟁 이전 우리 마을엔 70여 가구가 옹기종기 모여 살았는데, 대부분 어업에 종사했고 어선을 많게는 두세 척이나 보유한 집도 있었다”고 증언했다. 또 “면사무소 소재지인 마을엔 소방서가 있었고, 도정공장 1개와 하성면 전 지역 쌀을 수매하던 공출창고 2개가 있어 쌀을 싣고 서울과 인천 등지로 실어 날랐다”고 덧붙였다. 김포문화재단으로부터 협조를 얻어 주민들과 동행해 포구를 둘러봤다.

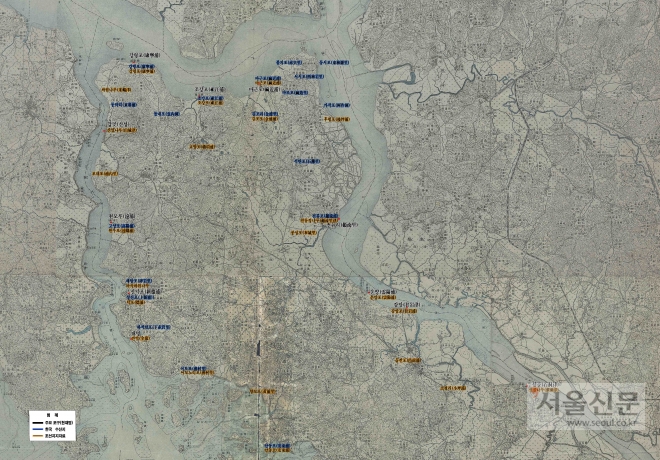

김포시 지명은 고어 ‘ᄀᆞᆷ’ 포에서 유래했다. 지명이 생긴 지 1262년 됐다. 같은 계열인 감(甘), 검(檢, 儉, 劒, 黔)은 ‘거룩하다’는 뜻을 담았다. 삼국사기 ‘지리지’에는 고구려 옛 땅 ‘검포’(黔浦)로 기록돼 있다. ’검’은 단군왕검(檀君王儉)의 검과 같은 의미의 고대어로 신성한 마을을 가리킨다. 757년 통일신라 경덕왕 때 행정구역을 개편하면서 최초로 김포라는 지명을 사용했다. 재단이 옛 포구에 대한 종합학술조사를 실시한 결과 근대 이후 김포엔 30여개 포구와 나루가 존재했다. 섶골나루를 비롯해 감암나루와 운영나루, 갑곶나루, 원머루나루, 신덕포나루, 대명나루, 전류리포구, 조강포, 강령포 등 크고 작은 나루와 포구가 있었다.

김석태 어르신은 “농사보다는 고기잡이로 제법 돈을 벌었다. 고기잡이 배가 한 번 나갔다 오면 뱃사람들이 곧장 주막으로 가다 보니 기생집이 4개나 될 만큼 당시 마근포 마을 경제가 컸다”고 말했다. 봄철이면 어선이 출항할 때마다 포구 앞 당산에서 용왕신에게 풍어를 기원하는 노제를 지냈다. 현재 그 자리에는 군부대 초소가 들어섰다. 뿐만 아니라 포구 앞에선 뱀장어와 장어가 엄청 많이 잡혔다. 특히 비바람이 거세질 가을 무렵엔 만선을 이뤄 냄새가 마을에 진동할 정도였다. 아울러 마을엔 화재나 재난 때 긴급히 대피하라고 울리는 큰 비상 종이 있었다.

전종한(사회과학교육) 경인교대 교수에 따르면 20세기 초 포구별 토지소유 양상을 조사한 결과 염하 연안의 거점 포구들에 비해 조강 연안 거점 포구들에서 다른 지역에서 거주하는 부재지주가 많은 것으로 나타났다. 부재지주 거주지를 보면 조강포·마근포엔 서울, 강령포엔 개성 소유주 비율이 높았다. 지리적으로 가까워 서로 네트워크를 이뤘다. 김석태 어르신은 “당시 전태종씨라는 사람이 포구 쪽 토지를 5~6필지나 사들여 주택을 지었고, 서울 밤섬에 산다는 성산만씨는 전답 등 토지를 가장 많이 보유하고 있었다”고 귀띔했다. 부재지주들은 주로 대지 필지를 갖고 있어 포구 주변 대지를 중심으로 포구 관련 시설들을 지배했다.

김포 ‘지명유래집’에 따르면 3대 포구 중 마근포는 우리말 ‘막은 개’(개펄)라는 뜻으로 ‘막은’의 음을 따 ‘마근포’(麻斤浦)라고 불렀다. 원래 마근포 주변 마을에 물길을 따라 자리한 여러 포구들이 1919년 지도에는 금포리, 마조리로 표기되고 농경지로 간척됐다. 마근포는 한강을 거슬러 서울로 가거나 강 건너 황해북도 개풍군 임한면 정곶리 사이를 왕래하던 사람들로 늘 북적였다고 한다. 김석태 어르신은 “김해 김씨 집성촌인 마근포구 일대엔 20가구가 모여 살았다. 이젠 농지로 변해 주택지 뒤 야산에 있던 대나무숲만 일부 흔적을 보일 뿐이다”라고 고개를 저었다.

당시 목선으로 직접 고기잡이를 다녔던 이 마을 김선구(81) 어르신은 “포구 마을에는 생선공판장이 있어 웅어나 숭어, 조기, 황복, 새우 등을 잡아 팔았다”며 “특히 여름철엔 별미인 깨나리 생선을 뼈째 발라 회로 즐겨 먹었다”고 전했다. ‘깨나리’는 세어라고도 불리며 가늘고 작은 물고기로 웅어와 매우 닮았다.

당시 김포 일대에 포구 관련 정박시설이 특별히 있었던 것은 아니고 주변 갯벌 등에 배를 댔다. 강령포에는 토담집 형태의 당집이 있어서 제사 도구를 보관했고 정월 초순 당제를 지냈다. 강령포 앞에 ‘노구여’라는 여(물에 잠겨 보이지 않는 바위)가 있는데 이 역시 제사와 관련된 지명이다. 이 여로 인해 배가 자주 좌초돼 뱃사람들은 구리나 놋쇠로 만든 솥에 새로 밥을 지어 산천신에게 제사를 지냈다. 그 솥을 ‘노구솥’, 밥을 ‘노구메’라고 불렀다.

조선지지 자료에는 1919년 김포 포구와 관련된 주막 이름이 등장한다. 당시 통진군에는 원모루주막, 산성주막, 강령포주막, 조강가리주막, 조강리주막, 후평주막, 마근포주막, 전류리주막, 봉성리주막, 바삭바위주막, 조강거리주막 등이 있었다. 광복을 앞뒤로 한 시기까지 주막은 성업을 이뤘다.

이에 대해 정왕룡 전 김포시의원은 “한반도 물류·관광·문화 중심지라는 인문학적 고찰이 필요하고, 한강하구의 물류 기능과 역사성을 복원하는 방향으로 포구를 활용해야 한다”고 주장했다. 이어 “행안부 지원방안은 근시안적 관광 볼거리 이벤트 성격으로 예산 나눠 먹기 개발로 이어질까 염려된다”며 “한강하구 일대에서 강화 따로, 파주 파로, 김포 따로가 아니라 조강권 남북 공동체 복원이라는 종합적 관점에서 함께 머리와 어깨를 맞대 추진해야 할 것”이라고 강조했다.

이명선 기자 mslee@seoul.co.kr

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지