“대만도 2·28 대학살 아픔 있어… 난 아직 식민지 상태라고 생각”

오경진 기자

수정 2025-06-23 00:46

입력 2025-06-23 00:46

대만 소설가 장자샹 인터뷰

서울국제도서전 위해 한국 찾아“소설과 음악, 상호작용 통해 확장”

민음사 제공

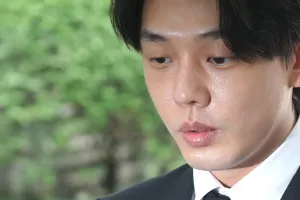

교육받으면 받을수록 모국어와 멀어지는 역설. 소설가의 문제의식은 여기서 시작한다. ‘우리’는 누구인가. 대만의 젊은 작가 장자샹(32)의 질문은 강력하고 정치적이다.

장자샹의 데뷔작 ‘밤의 신이 내려온다’(민음사)가 얼마 전 한국어로 번역됐다. 대만 양대 문학상으로 꼽히는 ‘금전상’을 작가에게 안긴 작품이다. 첫 책으로 이 정도의 문학성을 인정받는 경우는 드물다. 지난 18일 개막 이후 5일간 뜨거운 열기 속에 22일 막을 내린 서울국제도서전을 계기로 한국을 찾은 그와 20일 만났다. 겉으로는 역사에 관심이 많은 대학생 같은 인상이었지만, 끼를 숨기고 있었다. 장자샹은 소설만 쓰지 않는다. ‘좡커런’이라는 인디 록밴드의 보컬이자 리더로 음악도 한다. 소설과 음악은 그의 안에서 무척 중요한 상호작용을 펼친다.

“(음악의) 가사와 소설은 조응합니다. 소설은 가사의 확장이지요. 둘은 서로 다르게 표현되지만 연결되면서 확장됩니다. 어떤 가사가 있을 때 소설은 이 내용을 조금 더 심도 있게 해석하는 한편 음악은 강렬하게 표출하는 데 집중합니다.”

1947년 2월 28일. 수만 명의 대만 민중이 국민당 정부에 저항하다가 무참히 학살된 날이다. 장자샹은 “한국에도 5·18 민주화운동이 있는 것으로 안다”며 두 나라 사이의 거리를 좁혔다. 2·28 사건은 소설을 추동하는 숨은 힘이다. 그래서 소설에는 죽은 이, 즉 귀신이 등장한다. 그것도 아주 많이.

역사적 사건을 소재로 하기에 소설은 정치적이기도 하다. 장자샹은 “오늘날 대만을 중화민국이라고 하지만 이것 역시 ‘식민지’ 상태라고 생각한다”며 다소 민감한 주제에도 거침없는 발언을 이어 갔다. 그는 인터뷰 내내 ‘정체성’을 강조했다. 정체성의 핵심은 언어다. 지금은 거의 잊혔지만 대만에는 ‘대만어’가 있다. 중국 남부 지방의 방언인 민남어와 네덜란드어, 대만 원주민어가 혼합된 언어다. 장자샹의 소설과 음악에는 이 언어도 적극적으로 쓰인다.

“(대만에서는) 더 많이 공부할수록 모국어를 잊어버립니다. 책을 읽을수록 고향과 집에서 멀어지는 것이죠. 저의 고향이 어떤 곳인지 그 모습과 소리를 찾는 일에 거의 일상적인 시간의 70% 정도를 사용하고 있습니다. 사명감? 그런 것은 아니에요. 소설을 쓰고 음악을 만드는 건 그냥 존재를 향한 의문에 답을 찾기 위한 것이죠. 제가 살고 있는 이 시대와 대화를 하고 싶었습니다.”

오경진 기자

2025-06-23 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지